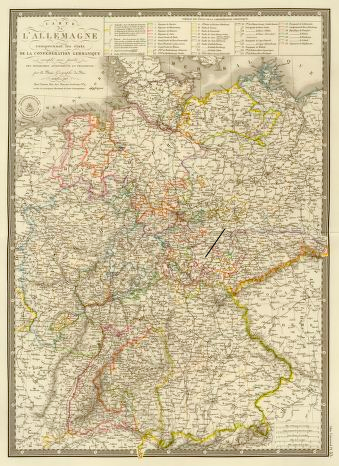

Weimar - Halle (1713-1717)

Voici comment j’avais obtenu le poste de Weimar.

J’ai dit que je m’étais absenté de Mühlhausen début juin 1708 pour aller au mariage de mon ami le pasteur Stauber avec Regina Wedeman et que j’en avais profité pour aller jusqu’à Weimar demander audience au duc.

En arrivant dans cette ville, je fus surpris, de sa petite taille : on la traversait en deux fois moins de temps que Mülhausen et pourtant elle était gouvernée par un duc. Il est vrai qu’il y avait autour tout un territoire. C’était la première fois que j’étais reçu officiellement en personne par un personnage d’un tel rang. Les laquais portaient toujours le même habit hongrois : celui qui avait été le mien quand j’étais violoniste, cinq ans auparavant. Je reconnus même certains visages. Mais ce jour-là, j’étais précédé du chambellan, et, sur mon passage, ces laquais s’inclinaient devant moi.

Le duc me reçut un samedi soir vers 5 h dans la pièce du château où il travaillait chaque jour. Au moment où j’entrai dans la salle, il était assis sur sa chaise d’audience et me fit signe d’avancer. De part et d’autre de son fauteuil, deux hommes en armes étaient figés dans une immobilité de statue.

J’avançai avec des courbettes comme celles que j’avais vues faire à Celle.

– Monsieur Bach, ici nous sommes en pays Saxon, en Thüringe, au pays de Luther, je vous demanderai donc d’être simple et de ne pas vous livrer à ces contorsions.

Monsieur Bach, vous avez déjà servi à la cour, dans l’orchestre de feu mon frère et co-régent.

Dieu ait son âme et qu’il vive éternellement dans la paix du Seigneur. Il nous a quitté il y a tout juste un an.

– Monseigneur, je tiens à vous assurer de ma profonde tristesse et de…

– Vous étiez également chargé de tenir l’orgue quand ce pauvre Effler ne pouvait pas le faire.

– Oui, Monseigneur.

– Effler est de plus en plus faible. Nous lui trouvons des remplaçants occasionnels mais il va nous falloir un nouveau titulaire. Nous vous avons reçu sur votre demande, car vous souhaitez briguer ce poste, je crois. Vous serez aussi musicien dans mon orchestre… Si votre candidature est retenue, bien sûr…

Le duc se tut. Puis, après une pause, il reprit :

– Sachez que je considère que la musique doit avoir un rôle essentiel dans l’ordonnancement de notre culte luthérien.

Il s’arrêta de parler. Le silence se fit, lourd, de plus en plus lourd. Devais-je parler ? Je jetai un coup d’œil vers le chambellan qui, impassible, regardait droit devant lui, comme s’il fixait un horizon infini. Le silence devint opaque. Le duc me regarda, je crus qu’il allait parler, mais il restait muet. Alors, n’y tenant plus, je brisai ce silence :

– Justement Monseigneur, à Mühlhausen, j’ai voulu établir une musique régulière et…

– Votre réputation nous est connue, monsieur Bach : bon musicien mais peu disposé à vous incliner quand un ordre ne correspond pas à vos projets.

Je préférai ne rien répondre : j’étais frappé par la brièveté et la précision des formules du duc.

– Sachez qu’ici ce ne sont pas des conseillers ou des assemblées de bourgeois qui commandent mais moi-même, qui suis duc de Saxe Weimar. Et j’entends que vous respectiez scrupuleusement mes ordres.

– Oui, Monseigneur.

Brusquement, il passa à autre chose.

– Pouvez-vous me citer des paroles de Luther concernant la musique ?

Sans hésitation, je récitai par cœur plusieurs textes de Luther dans lesquels il décrivait la place qu’il fallait donner à la musique dans le culte. Le silence reprit, mais il avait changé de consistance. Son opacité lourde s’était transformée en une palpable connivence.

– Pour l’instant, avant de prendre notre décision concernant votre candidature, nous désirons vous entendre. Vous allez nous montrer vos progrès depuis que vous remplaciez Effler, il y cinq ans. Il est justement malade et son suppléant se fera un plaisir de vous céder la place pour l’office demain matin à 7 h.

Le chambellan ne put s’empêcher d’émettre un toussotement de surprise : le délai était vraiment court.

– Vous irez voir dès maintenant Monsieur Salomo Franck qui choisit les textes avec moi ainsi que Monsieur Drese, notre maître de Chapelle.

Le chambellan s’inclina, marcha à reculons jusqu’à la porte et sortit. Je fis de même. Curieusement, je n’étais nullement surpris ni impressionné par la brusque décision du duc. J’avais beaucoup travaillé, peut-être plus que d’autres, et bien souvent dans la solitude. Il était normal que je bénéficie des fruits de mon travail et que je n’éprouve pas d’inquiétude quant à mes possibilités : je savais que dans quelques heures je serais Organiste de la Cour de Weimar.

Le chambellan me conduisit vers la chapelle. En chemin j’en profitai pour lui demander avec qui je devrais discuter des termes de mon contrat. Il me regarda d’un œil dur et agacé :

– Mais monsieur Bach, nous verrons cela avec Monsieur le Surintendant général Lairitz… si toutefois votre candidature est retenue, bien sûr.

Nous arrivions à la Chapelle quand je croisai Salomo Franck qui s’y rendait également pour préparer la cérémonie du lendemain.

– Bach ! Quelle heureuse surprise ! Comme ça me fait plaisir de vous revoir dans nos murs après… plus de quatre ans, n’est-ce pas ?

– Non, cinq, cher ami.

– Bon… Je ne vous savais pas ici aujourd’hui. Vous savez qu’on murmure que le duc a des visées sur vous. C’est sans doute pour cela que vous êtes venu ?

Il dit cela d’un ton interrogateur qui appelait une réponse de ma part. Je fis semblant de ne pas m’en apercevoir.

– Ah Franck ! comment allez-vous ? Toujours dans vos collections de monnaies ?

– Oui, nous en sommes très fiers et le duc est un passionné ! Mais ma vie est surtout celle d’un poète. Car je me sens, vous le savez, une mission de poète religieux : faire comprendre à tout chrétien, grâce à des textes qui peuvent être chantés, comment approfondir sa foi de luthérien.

– Mais chanter les textes de la bible et les chorals de Luther et de ses disciples n’est-il pas suffisant ? Je viens justement d’écrire une musique d’église dont le texte est tout simplement …un psaume de la Bible.

– Bach, mon pauvre ami, mais vous n’y pensez pas ! Le poète et le musicien doivent collaborer pour créer dans l’esprit du chrétien les conditions nécessaires à l’élévation de son âme.

Il me prit par le bras et regarda autour de lui comme pour voir si personne ne nous écoutait. Puis il dit presque tout bas :

– Écoutez, Bach, il en va de notre survie. Vous êtes payé pour faire de la musique et moi de la poésie.

Au lieu de lui répondre sur le rôle sacré de la musique, et la beauté des textes je préférai sauter sur l’occasion et lui parlai salaire.

– Que pensez-vous que je puisse obtenir, en tant qu’organiste ?

– Je peux vous dire en secret, (mais vous ne le répéterez à personne, n’est-ce pas ?), ce que gagne actuellement Effler. 58 000 Francs, pas un centime de plus, après plus de 10 ans de services !

– Moi, à moins de 65 000, je ne prends pas le poste.

Faites attention, Bach, ne croyez pas que…

– Venez, nous reparlerons de cela plus tard.

Suivi de Franck, j’entrai dans la chapelle, qu’on appelait je ne sais pourquoi « le Chemin du Ciel ». Rien n’avait changé. Mais, après avoir vu les églises d’Arnstadt et de Mülhausen, j’avoue que, même connaissant déjà les lieux, je fus surpris.

Cette chapelle était une sorte de salle rectangulaire, avec trois étages tout autour. À chaque étage, six sortes de portes donnaient sur des sortes de galeries. Les couleurs dominantes étaient des sortes de rouge foncé, de gris bleu et de jaune. Dans une sorte de plafond était découpée une sorte de coupole rectangulaire délimitée par des sortes de balustrades. L’orgue bien réel, lui, et non une sorte d’orgue, était là, tout là-haut, derrière ces balustrades. L’autel est difficile à décrire : imaginez un obélisque avec des petits anges sculptés sur toute la hauteur et reposant, comme en équilibre, sur le sommet de quatre palmiers. Entre les troncs de ces palmiers, l’autel lui-même. En bas de l’obélisque une ouverture : c’est là, au sommet des palmiers, que le pasteur montait pour dire son sermon.

Je fus interrompu dans ma contemplation par la voix un peu chevrotante d’un homme déjà âgé que je reconnus à peine, tant il avait changé. C’était Jean-Samuel Drese, le maître de Chapelle qui depuis près de 15 ans régnait en maître sur la musique religieuse de la cour.

– Ah !… Bach, le duc m’a prévenu de votre arrivée. Je vais vous expliquer comment est organisée la cérémonie de demain.

Le duc ne lésinait pas sur les moyens en instrumentistes et en chanteurs : il mettait vraiment en pratique les paroles de Luther sur la musique.

Le lendemain donc je fis entendre à l’orgue quelques œuvres de musiciens connus, préludais puis accompagnais les chorals chantés par la foule, jouai une toccata et fugue de ma composition que j’avais préparée dans la perspective de cette audition, et pour finir me lançai dans une improvisation où je mis en valeur toutes les possibilités de ce bel instrument récemment rénové.

Plus encore que pour les autres musiques, mon style pour l’orgue s’était enrichi, et les connaissances acquises chaque jour de travail de ma vie s’intégraient de mieux en mieux dans ce qui devenait enfin « mes » œuvres.

Dans l’après-midi, je dus mettre une nouvelle fois un déguisement de laquais hongrois avant de m’asseoir parmi les 16 musiciens de l’orchestre. J’étais un des trois violons. C’était le vieux Drese qui dirigeait. Nous avions convenu qu’il me laisserait jouer un moment en solo un début de fugue pour violon seul qui eut le plus bel effet sur le public et… sur le duc.

Comme je l’avais prévu, je fus accepté : je devenais ainsi l’Organiste de Cour et Musicien de l’Orchestre auprès du Sérénissime duc de Saxe-Weimar.

J’obtins près de 69 000 Francs et un logement fort confortable : je fis valoir qu’après tout, je pouvais garder mon poste à Mühlhausen et puis que j’attendais un enfant et puis que j’avais montré un savoir-faire que peu de musiciens pouvaient offrir et puis que je savais enseigner la musique et puis que j’avais un adjoint (Schubart) que je devais loger, et puis que j’apportais… Bref j’obtins plus de 65 000 Francs par an, comme je l’avais annoncé à Franck. De plus, j’eus 4 500 Francs pour mes frais de déménagement.

Ce déménagement fut comme une fête. Il faisait très chaud. Schubart, mon cher élève, m’aidait. Le travail physique, bien arrosé de bon vin de pays, nous mit dans une telle humeur que nous étions sans cesse pris de fou-rires mémorables. Avant mon départ j’allai saluer mes amis de Mülhausen, à commencer par Christian Eilmar et le maire Meckbar, ainsi que mon cousin Jean-Frédéric, ravi de son nouveau poste :

– Que m’as-tu raconté sur le pasteur Frohne ? C’est un homme merveilleux !

– Je suis content que tu t’entendes bien avec lui…

Tant mieux ! Tout était bien pour lui… et pour moi.

Je passai ensuite chercher Maria-Barbara à Arnstadt. J’avais eu toutes les peines du monde à la dissuader de m’accompagner pour le déménagement. D’un commun accord, nous avions proposé à Fridélène, la sœur aînée de Maria-Barbara, de venir habiter avec nous à Weimar, ce qu’elle avait accepté avec joie. Pendant le trajet, j’étais constamment auprès de la future mère lui demandant si elle n’était pas trop secouée, comment elle se sentait, si elle ne voulait pas qu’on s’arrête, si elle n’avait pas trop chaud, si elle n’avait besoin de rien… J’insistais tant et tant que les deux sœurs se mirent à éclater de rire. En passant nous sommes allés à Dornheim saluer le pasteur Stauber

J’ai dit que Weimar était une petite ville d’environ 5 000 âmes. Notre logement était loué à Monsieur Weldig. Il donnait sur la place du marché qui, les jours de foire, s’animait de marchands et de tout un peuple de paysans, de bourgeois, de servantes et de laquais que je prenais grand plaisir à regarder parfois depuis ma fenêtre.

C’étaient souvent les mêmes visages que je retrouvais aux offices religieux. Je les apercevais, du haut de mon orgue, allant à la longue table de communion disposée devant l’autel des « palmiers ». Ils s’agenouillaient, par rangs de 10 ou 15, dans un ordre impeccable, toujours le même : nobles d’abord, domestiques à la fin. À tour de rôle, chacun devait lire ou réciter à haute voix un verset de la Bible. Il arrivait souvent au duc d’interroger un « lecteur » sur le sens de ce qu’il venait de lire ou sur le sermon qu’il venait d’entendre. Au début j’appréciai beaucoup cet ordre et cette rigueur. Après ce que j’avais connu à Arnstadt ! Les offices étaient uniquement des prières, de la musique et le sermon. Il n’y avait plus de spectacle depuis que le duc avait interdit les danses dans la chapelle, même pour les dimanches de Pentecôte.

L’automne se passa à faire de la musique mais aussi à faire connaissance des uns et des autres. Un jour, par exemple, j’eus l’heureuse surprise de croiser dans la rue Monsieur Kiesewetter, le proviseur que j’avais eu au lycée d’Orhrdruf. Il dirigeait maintenant le lycée de Weimar. Le duc le tenait en haute estime. Il me raconta sa vie. Je lui racontai la mienne. Nos souvenirs se croisaient parfois. Il devint un ami.

Il y avait aussi Lairitz, le surintendant toujours serviable et arrangeant avec qui j’avais discuté salaire, il y avait Klessen, le prédicateur, qui faisait les sermons pendant les offices, il y avait Bormann, le secrétaire particulier du duc, et bien d’autres. Quelques années plus tard, il y eut Gesner, adjoint du proviseur Kiesewetter, que j’allais souvent voir et avec qui j’avais des discussions passionnantes.

L’automne se passa et Maria Barbara avait le visage transfiguré des femmes qui portent en elle une créature de Dieu, la joie émanait de tout son être et cela ajoutait à la tendresse que j’éprouvais pour elle. Noël arrivait. Nous attendions l’enfant en pensant à la Nativité de notre Sauveur. Or ce fut une fille. Notre petite Catharina Dorothéa, notre première née, nous arriva juste après Noël et le baptême eut lieu le 29 décembre 1708. Suivant la coutume nous avions choisi un parrain et deux marraines (pour un garçon on aurait choisi deux parrains et une marraine) : Christian Eilmar vint lui-même de Mülhausen pour la baptiser et être son parrain. Les deux marraines étaient notre chère tante Lämmerhirt, la veuve de notre oncle fourreur Tobie, et Dorothée, la femme de mon grand frère d’Ohrdruf, qui avait été choisie par Maria Barbara. La femme un peu dure et sévère de mon enfance était devenue une mère épanouie. Elle avait tout de suite été séduite par Maria Barbara et elles s’appréciaient beaucoup. Ainsi j’avais la joie d’être père. Mais aussi la responsabilité. J’étais heureux que mon salaire se soit si bien amélioré. Le baptême eut lieu à l’Église Pierre et Paul dont l’organiste en titre était mon cousin Jean Godefroi Walther.

J’allais très souvent voir Walther qui était un Lämmerhirt (donc cousin du côté de ma mère) et par conséquent cher à mon cœur. Il avait plusieurs fonctions : d’abord il tenait l’orgue de la Grande Église Saints Pierre et Paul (qu’il avait préféré à celui de Saint Blaise à Mülhausen). D’autre part, il avait la charge de l’éducation musicale des deux neveux du duc : ils étaient orphelins car leur père, le frère du duc et co-régent, qui adorait la musique et que j’avais servi lors de mon premier passage, était mort.

L’aîné, Ernest Auguste, avait 20 ans, et à sa majorité, l’année suivante, il allait devenir co-régent. Il avait fait un voyage en Hollande où il avait découvert de charmants concerti italiens pour violon. La grande mode là-bas était de transformer ces concerti pour violon en concerti pour clavecin. Mon cousin Walther avait ainsi transformé, sur la demande déjà impérieuse et autoritaire du futur co-régent Ernest Auguste, des concerti d’Albinoni, de Corelli et de Torelli qu’il avait ramené de son voyage.

Mais c’est le plus jeune frère que je rencontrai le premier. Voici comment : on m’avait demandé de faire venir au château un nouveau clavecin que j’avais choisi en relation avec un cousin d’Erfurt ou de Iéna, je ne sais plus. J’avais assisté à l’arrivée de ce chef d’œuvre transporté en carriole à deux roues, ce qui me faisait craindre le pire. Avec beaucoup de précautions, il avait été descendu puis porté dans le salon de musique. Là, je l’avais débarrassé de ses emballages, accordé et essayé. Je me souviens très bien que, transporté par la qualité des sons de l’instrument, qui finalement avait très bien supporté le voyage, j’avais longuement improvisé une brillante toccata.

Je ne faisais plus attention à ce qui m’entourait : je m’étais immergé dans une pièce fuguée dont je construisais au fur et à mesure la structure. Inconsciemment, je sentis comme une présence. Je levai les yeux et je vis à quelques mètres de moi un charmant bambin qui devait avoir douze ou treize ans. Je m’arrêtai soudain :

– Mais qui êtes vous jeune homme ?

L’enfant fondit en larmes et entre deux hoquets j’entendis :

– Je vous… en prie, monsieur, ne… vous arrêtez pas.

Malgré les pleurs, je compris au ton de sa voix, que j’avais devant moi Jean-Ernest de Saxe-Weimar.

– Ne vous arrêtez pas c’est si beau et j’aime tant le clavecin !

Le regard de ce garçon me rappela le petit garçon d’Ohrduf qui avait perdu son père et sa mère. Lui aussi, le jeune prince, avait perdu son père à 10 ans. Son regard croisa mon regard : quelque chose passa entre nous et je me remis à jouer, longuement. Les idées fusaient. Et ce sont beaucoup de ces idées que je mis plus tard sur le papier et qui sont devenues mes toccatas pour clavier.

Je n’avais pas vu entrer Walther. Il m’écoutait sans doute depuis un instant déjà. Je conclus par une série d’arpèges suivis de quelques accords fortissimo.

– Non, non continuez, trépignait Jean-Ernest

Tout à coup son frère aîné, le futur co-régent arriva, précédé de ses serviteurs. Il avait le regard fuyant de ceux qui sont en permanence dans le trouble. Il s’adressa à son jeune frère :

– Mais… que faites-vous là, mon frère ?

– J’écoutais monsieur, que j’avais entendu depuis mes appartements. Ce qu’il fait est si beau, il faut qu’il vienne plus souvent ! Il faut qu’il m’apprenne à jouer.

– Mais monsieur Walther est là pour cela.

– Oui, oui, mais il faut que lui aussi vienne, dit-il en me montrant du menton. Il m’apprendra, nous jouerons ensemble, nous ferons de la musique ensemble.

Tout le monde sourit et c’est ainsi que je vins très souvent participer à l’éducation musicale de ces deux illustres élèves. Ce petit garçon m’avait séduit.

Un autre événement nous rapprocha.

Il ne faut pas oublier que j’étais aussi violoniste dans l’orchestre du duc. Et ma foi, depuis mon solo du jour de mon examen d’entrée, je m’étais fait une bonne réputation de violoniste. J’avais toujours en tête les exploits de Westhoff qui jouait sur deux cordes à la fois et j’avais acquis la réputation d’arriver à jouer une fugue sur un violon, ce que, par jeu, le duc me demandait parfois de faire. Je ne me doutais pas que cette réputation avait franchi les limites de la ville. Jusqu’à ce qu’un matin, ce devait être au printemps 1709, à la sortie de la chapelle, un homme vint à ma rencontre. Il devait avoir mon âge et souriait sans cesse. Ses yeux brillaient d’une sorte de feu intérieur, presque inquiétant. Il me salua :

– Vous êtes bien monsieur Bach, Jean-Sébastien Bach ?

– Oui, à qui ai-je l’honneur ?

– Mon nom vous dira peut-être quelque chose. Je m’appelle Jean-Georges Pisendel.

– Comment… mais bien sûr, Pisendel : vous avez été élève de Torelli et vous avez une réputation qui a franchi les frontières.

– Vous me gênez !

– Venez avec moi, nous allons parler… musique !

Je l’emmenai faire une promenade le long des remparts.

– Mais ces fossés sont splendides !

– Oui, le duc a décidé de remplacer par ces splendides plantations les ours sauvages qui y étaient autrefois emprisonnés

– Que de fleurs, que les couleurs sont belles, on croirait une sonate de Torelli !

J’éclatai de rire.

– Mais pourquoi riez-vous ?

– Parce que votre réflexion me rappelle celles de Telemann. Vous connaissez Telemann ?

– Qui ne connaîtrait pas Telemann ! Il est partout, il sait tout, il fait tout.

– …et il compose plus vite qu’un cheval au galop !

Ce fut au tour de mon nouvel ami d’éclater de rire. J’ajoutai :

– Eh bien, je suis allé l’autre jour voir un de mes cousins qui travaille à la cour d’Eisenach. Telemann était là : il s’était enthousiasmé pour le clavecin oculaire du père Castel qui permet paraît-il de faire correspondre sons et couleurs ! Do Vert, Si Rouge, La Noir… Vous imaginez ?… Que faites-vous cet après-midi ?

– Comment ?

– J’ai dit : que faites-vous cet après-midi ?

– Je n’ai rien prévu. Je sais seulement que le duc souhaite m’entendre ce soir. Je croyais trouver Monsieur le Maître de Chapelle Drese… près de la chapelle mais je vous ai croisé et…

– Eh bien, voici ce que nous allons faire. Je vais vous emmener voir Drese et après nous irons voir les neveux du duc.

– Mais…

– Ah voici justement Drese…

Une fois le concert du soir mis au point, je passai prendre en ville mon cousin Walther et lui présentai Pisendel. Nous avions tous les trois le même âge et les passants, ravis, se retournaient vers nous en souriant de voir notre belle humeur. Au fur et à mesure que nous approchions du château du vice-roi, nous entendions de plus en plus distinctement le son d’un clavecin.

– Je suis sûr que c’est le jeune Prince Jean-Ernest !

Nous étions arrivés. Effectivement c’était le jeune Prince qui jouait. Pisendel eut un geste de surprise et d’admiration. Je pris la liberté de lui présenter notre nouvel ami. L’enfant regarda Pisendel, lui dit d’approcher, lui présenta sa main et dit simplement :

– Je connaissais votre nom, j’attendais votre venue et… vous voici devant moi.

Il se leva d’un bond de son tabouret de claveciniste et alla chercher une partition : c’était un recueil de sonates de Torelli.

Il me fit signe de m’asseoir à sa place, alla chercher un violon qui était sur le clavecin, le tendit à Pisendel, posa la partition sur le clavecin, alla s’asseoir dans un fauteuil et attendit. Nous n’avions plus qu’à nous exécuter ! Nos jeux s’accordèrent si bien que ce fut un vrai plaisir.

Walther et le jeune Prince souriaient.

Comme la fois précédente, le demi-frère aîné de Jean-Ernest, le co-régent, entra et la musique s’arrêta. Déjà à cette époque, on ne pouvait prévoir quelle allait être l’humeur du co-régent. Il se trouve qu’il prit très bien cette visite inopinée. Il en avait même l’air réjoui. Il demanda à Pisendel :

– Connaissez-vous des pièces pour violon seul ?

Pisendel se mit alors à jouer. Je ne sais plus ce qu’il joua, mais le regard du jeune Jean-Ernest était transfiguré.

Pisendel s’arrêta, me regarda et me dit :

– Monsieur Bach, on dit que vous aussi…

Et il me tendit le violon. Je me mis à jouer mais je n’avais pas cette sorte de fluidité parfaite de Pisendel. Je décidai de travailler et de prendre ma revanche… un jour. Plus tard, je parlai souvent de cet après-midi avec le Prince Jean-Ernest. Je crois que c’est ce jour-là que se dessina sa véritable passion pour le violon.

Le soir, au château, au cours du concert, le duc nous demanda :

– Où étiez-vous cet après-midi ?

– Monsieur Bach m’a emmené voir vos neveux, dit Pisendel

Le duc, sans que je comprenne pourquoi, nous tourna le dos.

J’oubliai l’incident.

Peu après, le jeune Prince partit pour un long voyage : il voulait comme son frère : aller aux Pays Bas pour faire des études et découvrir de nouvelles musiques.

Notre vie familiale à Weimar se construisait doucement. Ma vie agitée de jeune homme changeant sans arrêt de poste, se terminait ici à Weimar, c’est du moins ce que je croyais. Le duc acceptait les compositions pour l’orgue que je faisais évoluer au gré de ma seule initiative et de mes découvertes. Je recevais même parfois ses éloges. Le salaire était acceptable et, avec Maria Barbara, je surveillais étroitement les dépenses. J’avais en plus des expertises d’orgue et des leçons.

Parmi mes élèves il y avait bien sûr Schubart, Vogler et Krebs qui m’aidaient souvent et me remplaçaient parfois. Mais j’en avais d’autres. Je me souviens par exemple d’un certain Kräuter qui était à peine plus jeune que moi et avec qui je passais parfois plus de six heures par jour, afin de bien le faire progresser dans mon art. Dans mes leçons comme en toutes choses, je ne supporte pas l’à-peu-près et l’inachevé. Tous ces jeunes gens partageaient notre repas du soir. Ainsi avec un minimum de trois élèves, Maria Barbara et sa sœur Fridélène, moi et notre bébé, il n’y avait jamais moins de sept ou huit bouches à nourrir. Les discussions allaient bon train et la joie régnait dans notre foyer. Il n’y avait aucune raison pour que je ne reste pas là jusqu’à la fin de mes jours. Je me sentais d’autant mieux que je pouvais aller et venir à mon gré. J’en obtenais d’autant plus facilement l’autorisation que mes fidèles élèves pouvaient me remplacer.

C’est ainsi que quelques semaines après la naissance de notre fille, je passai quelques jours à Mülhausen pour faire répéter et jouer la musique dont j’avais joué un extrait (le chœur des tourterelles) quand j’étais encore en poste à Mülhausen et qui avait scandalisé les piétistes. Cette musique, destinée à fêter l’élection du conseil municipal fut jouée le 4 février 1708.

J’eus cette fois-ci beaucoup de succès. Je reçus le meilleur accueil du monde. Le passé était oublié. Je passais de forts agréables moments avec mon cousin Jean-Frédéric, Christian Eilmar et le bourgmestre dont le fils Paul Friedemann était devenu un ami. J’y retournai l’année suivante pour inaugurer l’orgue de l’Église de Saint Blaise rénové selon mes plans. Enfin, j’avais les trois claviers mais c’était Jean-Frédéric qui allait en profiter !

Quelques mois après, Maria Barbara m’apprit une merveilleuse nouvelle : j’allais être père une deuxième fois. Elle me dit de sa voix douce :

– Tu sais, nous les femmes, nous avons nos petits secrets. Et bien je peux te dire que ce sera un garçon !

Effectivement, fin novembre 1710, naissait Guillaume Friedemann, Friedemann parce que son parrain était Paul Friedemann, le fils du maire de Mülhausen et parce que Friede veut dire paix.

J’étais extrêmement fier de ce splendide bébé.

Que serait cet enfant dans 20 ans ? Quel avenir pourrais-je lui assurer ? Il serait un Bach et donc j’en ferais un musicien.

Dès lors j’eus en permanence une préoccupation en tête, un peu absurde si tôt après une naissance, mais qui m’obsédait : comment former ce petit être et d’autres peut-être qui viendraient, au métier de musicien ? Et puis j’avais de plus en plus d’élèves qui appréciaient ma façon de leur apprendre la musique. Quelle évolution depuis mes garnements d’Arnstadt !

Comment éviter à ces jeunes gens et plus tard à mes enfants, de tout à avoir à apprendre par eux-mêmes, comme j’avais dû le faire dans ma jeunesse ? Cela expliquait à mes yeux les difficultés que j’avais eu à composer à mes débuts. Tout ce que je pouvais apprendre sur l’enseignement et la formation me passionnait : j’en parlais souvent avec Monsieur Kiesewetter, le proviseur du lycée.

Un jour que j’étais à la bibliothèque, cherchant des méthodes et des livres pour enseigner, j’en discutais avec le bibliothécaire Scheibe, le gendre de Franck, qui s’intéressait beaucoup aux problèmes d’éducation.

– À propos, Bach, vous connaissez ceci ?

Il me montra un livre qui n’avait aucun rapport, c’était un livre de Neumeister. J’avais entendu parler de lui par Christian Eilmar, dont il partageait les idées sur le respect absolu des règles liturgiques définies par Luther.

– Tenez, je vais vous lire un passage, je voudrais bien savoir ce que vous en pensez.

Monsieur Scheibe se mit à lire la phrase suivante à propos de musique religieuse : « une cantate (musique d’église) ressemble à une portion d’un opéra avec des récits chantés et des airs ». Je tournai et retournai cette phrase dans ma tête. Je feuilletai le livre de Neumunster. Effectivement ces textes religieux étaient construits comme des opéras italiens. Je repensai à Lübeck, à Hambourg, à Lünebourg, à Celle : je n’avais jamais entendu dans les offices luthériens de longs récits chantés ou d’airs avec reprise, comme au théâtre, même dans les grandioses cérémonies de Buxtehude. J’entendis soudain dans ma tête des textes de l’évangile récités en chantant. Je m’enthousiasmai si fort à cette idée que je me mis à chantonner.

– Bach, Bach, mais Bach… qu’est-ce qui vous prend ?

– Monsieur Scheibe, allons montrer ça à votre beau-père, Salomo Franck, je serais bien curieux de savoir ce qu’il en pense, car lui aussi est poète.

– Si vous voulez, c’est une bonne idée, allons-y.

Salomo Franck tourna à peine la tête quand il nous entendit entrer. Tout autour de lui d’innombrables pièces de monnaie étaient bien rangées dans des casiers. Il était complètement absorbé, avec une loupe à la main, dans la contemplation d’une de ces pièces. Il se retourna vers nous sans même nous dire bonjour et dit :

– Le duc sera heureux, j’ai trouvé là un spécimen extrêmement rare.

Puis reprenant ses esprits :

– Oh ! excusez-moi messieurs, je ne vous ai même pas salué. Mais ce travail est tellement passionnant !

Le poète avait visiblement laissé la place au collectionneur de monnaies.

– Mais… quel bon vent vous amène ?

– Oui, vous voyez, ce livre, c’est un des recueils de textes de Neumeister.

– Oui, et alors ?

– Dites-moi, cher Franck, jusqu’à présent dans les cantates dont vous avez écrit les textes, vous n’avez utilisé que des airs et des chœurs ?

– Oui bien sûr. Où voulez-vous en venir ?

– Vous voyez ce recueil ? Il contient des récits à l’italienne et des airs avec reprises à l’italienne.

– Vous y pensez pour la musique d’église ?

– Pourquoi pas ? Pourquoi ne pas donner un peu plus de sentiment à la musique d’Église ?

– Je croyais, cher ami Bach, que vous n’aimiez pas le théâtre.

– Mais ce n’est pas la même chose : tous les moyens de la musique, même profane, doivent être transfigurés pour la musique religieuse, mais pas l’inverse, bien sûr. Et puis les Français, les Italiens le font depuis longtemps.

– Mais ce sont des papistes !

– Et nous serions en retard sur les papistes ?

– Après tout, vous avez peut-être raison. Pourquoi ne pas écrire un texte dont nous discuterions et que vous pourriez mettre en musique en utilisant des procédés italiens ?

Aussitôt je m’informai et explorai toutes ces musiques les plus récentes venues d’Italie. Walther se passionnait aussi pour ces questions. Il me fit découvrir beaucoup d’Italiens. Mais j’avais un peu la même impression qu’avec mon grand frère à Ohrdruf, il avait du mal à admettre que je travaille plus vite que lui.

À Lünebourg et à Celle, j’avais bien étudié des Italiens, Monteverdi entre autres, mais depuis, chaque jour, nous parvenaient des œuvres nouvelles. Tout bougeait, tout évoluait. C’est ainsi que dès cette époque je pensai à composer des musiques d’église avec récits chantés.

Pendant ces trois ou quatre premières années passées à Weimar, en gros de 1708 à 1712, l’orgue fut au centre de mes préoccupations musicales. Car l’orgue restait pour moi l’instrument idéal : grâce à lui, je pouvais rester seul, sans intermédiaire, face à moi-même, face à Dieu, face à cette capacité de compositeur que j’avais enfin fait éclore en moi. J’améliorais ma technique de jeu en utilisant de plus en plus mes pouces, ce qui jusque là se faisait peu. Le pédalier devenait de plus en plus le socle inaltérable de mes œuvres. En jouant, je pensais plus aux emprunts que j’avais pu faire à d’autres musiciens. Désormais, je pensais qu’on pouvait dire en m’écoutant : ça c’est du Jean-Sébastien Bach.

Je ne crois pas qu’il soit nécessaire de parler de mes préludes, fantaisies et fugues ou de ma Passacaille pour orgue que je composai pendant cette période. Que le lecteur les écoute, les copie, les joue, les lise et les travaille. Ou alors qu’il poursuive la lecture de ce récit. Si ces œuvres ne disparaissent pas avec moi, les exégètes ne manqueront surement pas pour les décortiquer et écrire des mots sur elles… Mais moi, pourquoi en parlerais-je avec des mots ?

Pendant ces années je fis aussi plusieurs expertises d’orgues, ce qui me permettait de recevoir des revenus supplémentaires, de transmettre mes connaissances et mes souhaits techniques. Je travaillais beaucoup avec mon ami Trebs, qui devait construire ou rénover pas moins de 16 orgues dans la région, en particulier « mon » orgue de la chapelle ducale.

Je vais maintenant avouer quelque chose dont on n’a jusqu’à présent parlé nulle part ailleurs. Au milieu des offices religieux, j’étais fort occupé la plus grande partie du temps. Mais, au milieu, il y avait toujours, et qui durait une heure ou plus, le sermon. Et, avant ou après le sermon, la musique d’église organisée par Drese. Perché là-haut dans mon orgue, je ne risquais pas d’être interrogé sur le sermon par le duc.

Eh bien, j’avoue, oui, j’avoue que parfois, oui, disons parfois, pendant ces sermons, mon esprit était ailleurs. Je me souviens que j’avais pris l’habitude, pendant que le pasteur parlait, de feuilleter un livre qui, comme il était normal, était toujours près de moi : c’était le livre de chants de Munbach. Ce livre avait été publié l’année même de mon arrivée à Weimar et le duc en avait ordonné l’usage pour le culte. Il présentait les textes et la musique des chorals chantés pendant les offices. Ces thèmes simples, si simples, certains écrits par Luther lui-même, combien de fois les avais-je chanté quand j’étais enfant, puis accompagné et paraphrasé à l’orgue ? En les relisant j’entendais, comme des commentaires en musique du thème de chaque choral : sur ce thème venaient se superposer des lignes mélodiques, des évocations rythmiques, telles des guirlandes entremêlées, qui créaient entre elles des harmonies totalement nouvelles, imprévisibles et surprenantes, dissonantes parfois jusqu’à l’insupportable, mais qui aboutissaient toujours comme une évidence au dénouement apaisant des quatre notes de l’accord parfait. Oui, je l’avoue, pendant ces instants où j’occupais ainsi mon esprit, les paroles de Klessen, le prédicateur, n’atteignaient plus mes oreilles.

Un dimanche matin, pendant un sermon, j’étais ainsi en train de feuilleter le livre de chants… Soudain surgit en moi une idée, comme une évidence transparente. J’allais faire à partir de ces chorals « un petit livre d’orgue où il (serait) donné à l’organiste débutant une méthode pour exécuter de toutes sortes de manières un Choral, et se perfectionner en même temps dans l’étude du pédalier ». Ce recueil, je le voyais déjà : il prendrait la forme d’un cahier que l’on pourrait feuilleter comme le livre de chant : sur chaque page serait traité un thème de choral de façon à faire comprendre sa signification. L’ensemble permettrait à la fois à l’élève de se former au pédalier et aux fidèles de se recueillir avant de chanter tous ensemble ces chorals. Chaque thème serait traité en une vingtaine de mesures et durerait quelques dizaines de secondes. Ce seraient en quelque sorte de brèves mélodies sans paroles. C’est à cette époque que je recopiais avec émerveillement les Fleurs Musicales de Frescobaldi.

Je fis part de mon projet à Franck, à Walther et à Klessen, le prédicateur. Klessen me dit, en joignant les mains à hauteur de son menton, avec un sourire suppliant et amical :

– Oui, l’idée est intéressante mais, monsieur Bach, s’il vous plaît, je ne vous demande qu’une chose : faites en sorte que les fidèles reconnaissent les mélodies des chorals. Vous comprenez, ce sont pour leur cœur simple et humble des points de repère essentiels et le témoignage de leur foi en notre Seigneur Jésus qui a dit…

Kleissen ne s’arrêtait plus. On aurait dit qu’il commençait un sermon. Franck, venant à mon secours, fit semblant de ne pas l’entendre et me dit :

– Moi, je trouve votre idée excellente, mais personnellement je pense que l’ordre dans lequel sont présentés les chorals dans le livre de chant de Munbach n’est pas très didactique. Je verrais bien autre chose… Voyons…

J’étais dans un état d’excitation tel et je voyais les choses de façon si claire et si nette dans mon esprit, que je l’interrompis :

– D’abord je vois les chorals pour chaque période de l’année religieuse, Noël, Nouvel An, Pâques etc… Puis les chorals liés aux actes de la vie religieuse, baptême, communion, confession, matin, repas, soir etc.

– Cela mérite réflexion. Je vous propose de vous aider à faire le plan détaillé.

Alors nous sommes allés chercher un cahier et nous avons décidé d’inscrire sur chaque page le titre d’un choral. Pendant les semaines qui suivirent, cela nous occupa des heures et des heures, car nous discutions en détail des choix et de l’ordre de présentation. Enfin, sur cent soixante quatre pages j’écrivis 164 titres. J’éprouvai une sorte de vertige : ma méthode d’orgue, l’œuvre de ma vie d’organiste que j’allais transmettre à mes élèves et à mes enfants, était là, sous mes yeux, à construire… Et cela, pour la gloire du Seigneur.

En fait je n’écrivis dans les mois qui suivirent que 45 de ces chorals : à travers eux je cherchais aussi à transmettre, en utilisant canons, chiffres, symboles, contrepoint et autres, ma quête incessante et en partie inconsciente d’une musique exprimant toutes les connaissances.

Au début de l’année 1713, Maria-Barbara fut à nouveau enceinte. Mais elle souffrait et son ventre était plus gonflé et plus gros que pour les deux précédentes grossesses. Si c’était un garçon, nous avions décidé de l’appeler comme mon grand frère d’Ohrdruf.

Durant le mois de février je donnai ma première musique d’église inspirée des opéras italiens : c’était pour le dimanche de la Sexagésime. J’en parlai à Franck un ou deux mois avant.

– Cher ami, je voudrais que vous me donniez un texte sur lequel je pourrais bâtir ma musique.

– Quel dommage, me dit-il, je n’ai pas encore de texte prêt pour ce dimanche de la Sexagésime, mais je travaille activement à des textes pour tous les dimanches de l’année.

J’étais outré :

– Mais Franck il me faut un texte, débrouillez-vous

– C’est impossible, Bach, nous avons trop peu de temps !

J’étais vraiment en colère, je tapai du pied par terre, et, croyant le vexer lui dit :

– Bon, eh bien, puisque vous n’avez pas de texte je le prendrai chez Neumeister !

Franck prit un air boudeur et mécontent, puis me sourit :

– Attention, Bach, je vous réserve une surprise : je vais bientôt prendre ma revanche.

– Mais… que voulez-vous dire ?

– Vous le saurez bientôt.

Cette musique d’église fut donc jouée le 19 février 1713 et j’y entremêlais pour la première fois des récits chantés au milieu d’airs et des incantations de façon un peu maladroite (c’était un coup d’essai).

Tout cela avait le charme et la fraîcheur de la jeunesse. C’est pourquoi j’ai gardé cette musique et l’ai faite rejouer plus tard. Elle eut un bon succès et j’eus même droit aux félicitations de Salomo Franck.

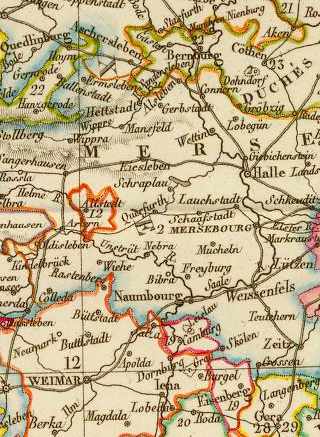

Il était en effet heureux de mon succès car le surlendemain, nous partions pour Weissenfels, présenter notre première œuvre commune. C’était cela, la surprise et la revanche que Franck m’avait annoncée. Une revanche toute amicale : il avait reçu une commande pour une musique dont le texte serait de lui et la musique de moi. En effet, le Prince Christian, seigneur de Weissenfels, nous avait fait l’honneur de commander une musique pour son anniversaire, le 23 février 1713, sur le thème de la chasse. Tout le mois de Janvier, nous avions travaillé, lui aux textes, moi à la musique, pendant qu’en même temps je mettais la dernière main à ma musique de la Sexagésime. Heureusement, j’avais l’aide de mes élèves, en particulier celle de Schubart, pour recopier les partitions pour les instrumentistes.

Le duc Christian de Saxe-Weissenfels dépensait sans compter et ne lésinait pas sur les moyens. Le salaire était bon. Franck avait fait écrit des paroles très théâtrales mettant en scène des dieux et des déesses grecs et moi j’avais composé une musique avec des airs et des récits à l’italienne où je laissai libre cours à une fantaisie débridée avec des trompettes, des percussions, des chœurs. Parmi les trompettes se trouvait un prodigieux interprète, un certain Wilcke. La fête fut très réussie. Le duc de Weimar était venu avec toute sa suite. Je n’avais jamais vu des cérémonies d’une telle splendeur.

Ainsi, coup sur coup, deux œuvres de moi étaient jouées à moins de huit jours d’intervalle. Je pensai avoir réalisé une performance….

Sur le chemin du retour vers Weimar, je pensais à ma chère femme qui ne pouvait être avec moi. Weissenfelsd était à plus de 50 km de Weimar et le voyage était impossible dans son état. Je croyais avoir largement le temps de revenir pour l’accouchement. Hélas, à mon retour, je découvris que quelques jours auparavant deux jumeaux nous étaient nés, une fille et un garçon : le petit garçon était mort le jour de l’accouchement. La petite fille était très faible. Elle mourut elle aussi peu après. Nous étions heureux qu’ils aient été baptisés et que leur âme fut recommandée à Dieu, dont la volonté était ainsi accomplie.

Mais le printemps 1713 nous apporta une grande joie. Un jour on nous demanda, à Walther et à moi, de venir d’urgence au Château Rouge, le château du co-régent. Nous étions morts d’inquiétude. En effet, comme je l’ai dit notre jeune et noble ami le prince Jean-Ernest, venait d’avoir 14 ans et était parti deux ans auparavant aux Pays-Bas où il poursuivait des études. Depuis son départ, son frère, le co-régent, nous demandait de temps en temps de venir jouer chez lui, au Château Rouge. Comme il était très méticuleux, il nous précisait toujours l’heure et le jour du concert prévu. Nous n’avions pas beaucoup de nouvelles de notre Petit Prince. Cela nous inquiétait car il était d’une santé délicate. Or ce jour-là, nous étions convoqués et aucune précision ne nous avait été donnée. Avait-on appris quelque fâcheuse nouvelle de notre Petit Prince ?

Nous sommes arrivés en courant dans la cour du château. Il y régnait une activité inaccoutumée. Plusieurs voitures couvertes de poussière étaient là. Puis, tout à coup, venant au devant de nous, nous avons vu le Prince Jean-Ernset. Il devait avoir seize ans maintenant. Son sourire mystérieux et son regard profond étaient encadrés par une perruque encore salie par la poussière du voyage. Ils nous cria :

– Venez, mes amis, venez donc. Bonjour Walther, cher professeur, Bonjour, Bach, cher… cher… mais comment vous définir d’un mot ?

– Ah, Altesse quelle joie !

En quelques instants nous étions à ses pieds mais lui nous releva et nous serra dans ses bras.

– Mes amis, mes amis, venez voir, venez voir.

Il nous emmena dans son salon de musique. Sa sœur Jeanne Charlotte était déjà là. Elle regardait son frère avec admiration. Il nous montra, au pied du clavecin, une malle et dans cette malle des partitions si serrées et si nombreuses, qu’il y avait de quoi faire toute une bibliothèque.

– Regardez, j’ai littéralement dévalisé le magasin d’Estienne Roger à Amsterdam. Mais je crois que le plus beau, c’est Vivaldi. Tenez Bach, asseyez-vous et jouez-moi ça.

Le co-régent arriva. Il approcha lentement, l’air sérieux et solennel. Je m’arrêtai de jouer, plein d’inquiétude : le caractère du co-régent était imprévisible. Son jeune frère, rayonnant, lui sourit. Le co-régent répondit à ce sourire. Son visage s’éclaira et il dit :

– Messieurs que la fête continue, il n’y a pas que mon frère qui aime la musique ici, diantre !

Alors j’ai continué à jouer. Jean-Ernest demanda à mon cousin Walther de jouer à son tour. Le prince me fit signe d’approcher et me dit à l’oreille :

– Dites-moi, Bach, je compte sur vous. J’ai entendu à Amsterdam un monsieur de Grave qui joue tout Vivaldi à l’orgue.

– Mais monseigneur…

– Il n’y a pas de mais, je compte sur vous. Nous en reparlerons.

Puis il se mit à jouer lui-même. Nous jouions depuis longtemps quand un messager du duc vint me rappeler à l’ordre. Il y avait concert le soir au château. Je filai à toute allure. Je fus le dernier violon à m’installer. Je voyais le duc froncer les sourcils en me regardant. À la fin du concert, pour calmer sa colère, colère que tout le monde à la cour savait reconnaître d’un simple regard, je me mis à jouer par cœur des Vivaldi que m’avait montré le Petit Prince Jean-Ernest. Le duc changea complètement d’humeur et me dit avec un sourire un peu forcé :

– Ainsi mon jeune neveu est revenu ? Ce qu’il rapporte paraît fort joli et je vous remercie monsieur Bach de nous en avoir donné un avant goût.

Les jours suivants je retournai voir Jean-Ernest. Il me dit en me montrant les partitions qu’il avait ramené d’Amsterdam :

– Bach, je vais faire des folies. J’ai donné ordre qu’on mette tout cela sous de belles reliures de cuir. Lorsque ce sera fait, je vous en confierai une bonne partie pour que vous me les arrangiez pour clavecin et… pour orgue, comme je vous l’ai dit le jour de mon arrivée.

– Pour orgue ? Mais, Altesse, croyez-vous que cettemusique est bonne comme musique à jouer dans les églises ?

- Bach, vous avez dit un jour que toute musique profane pouvait devenir une belle musique religieuse, mais que jamais une musique religieuse ne devait être transformée en musique profane.

- Comment savez-vous cela, Prince ?

- Je sais bien des choses sur vous, mon ami, croyez-le bien. Je sais aussi que vous vous passionnez pour toutes les nouveautés, y compris pour les instruments. Je crois que certains membres de votre famille y sont fort experts. Contactez-les, ramenez-moi de belles choses. Jouons, composons, découvrons toutes les nouvelles musiques.

Il disait cela sur un ton d’excitation presque troublant et ses yeux étaient comme brûlants de fièvre. Puis il ajouta :

- De toutes façons, j’ai un tel appétit de musique que je ne sais si Walther et vous arriverez à le satisfaire !

Cette période fut merveilleuse. J’étais dans la force de l’âge, je n’avais pas 30 ans. J’avais commencé les petites pièces de mon Petit Livre d’Orgue. Je composai aussi de grandes œuvres pour orgue. L’inspiration émanait de moi comme un flot incessant. J’étais demandé partout. Je n’avais plus comme autrefois, l’impression d’être un acrobate. J’avais la certitude d’être devenu un authentique compositeur. Je voyais grandir mes deux enfants : le garçon, Guillaume, dès le plus jeune âge, paraissait très sensible à la musique. Il se mettait à quatre pattes sous le clavecin et restait là des heures. Il venait sur mes genoux, enfonçait les touches et trouvait déjà quelques consonances agréables qui le faisaient sourire. J’adorais cet enfant.

Mais je travaillais aussi beaucoup avec Walther et le jeune Prince Jean-Ernest, à découvrir, jouer, transcrire pour clavecin ou pour orgue les œuvres d’Italiens qu’il avaient ramenées.

Un jour, le jeune Prince nous dit :

– Je vous ai réservé une surprise : Bach, mettez-vous au clavecin, il y a là une partition que vous allez déchiffrer avec moi. C’est un concerto pour violon.

Le Prince prit son violon et moi je me mis au clavecin et jouai la partie d’orchestre.

Le ton choisi était ré mineur, ton que j’ai toujours beaucoup aimé. C’était une œuvre charmante et je n’arrivais pas à deviner l’auteur : un italien peut-être, mais sans en avoir toute la légèreté. Tout en jouant, j’observais le prince. Son visage était d’une pâleur extrême. Il fermait les yeux et rythmait la musique en remuant légèrement la tête, comme s’il connaissait déjà l’œuvre. Le concerto se termina. Le prince resta immobile : il était pâle, livide et gardait les yeux fermés. Walther s’élança : le prince tomba dans ses bras, sans connaissance. Son violon tomba sur le sol avec un bruit de cordes cassées. Le prince revint à lui au bout de quelques minutes et, souriant, comme si rien ne s’était passé, il dit :

– Alors qu’en pensez-vous ?

– C’est une œuvre charmante, dit Walther.

– Je suis profondément émue, dit Jeanne Charlotte, la sœur du Prince, qui ne manquait jamais nos séances de musique.

– Je me demande qui a pu écrire un tel chef d’œuvre, dis-je à tout hasard.

– Eh bien, cette œuvre est de… de… votre serviteur, dit le Prince, rayonnant de joie. J’aime tellement le violon depuis que j’ai entendu Pisendel ! Sans compter les cours de notre bon Eylenstein ! Je me demande ce que Bach en fera en adaptant cette œuvre pour le clavecin.

– Mais Prince…

– Si, si Bach, vous allez faire cela pour votre prince.

Et voilà comment, parmi les concerti que j’ai transcris, à côté de ceux de Vivaldi, Marcello et Torelli, il y en a quatre ou même peut-être cinq, je ne sais plus, qui sont du jeune Prince Jean-Ernest de Saxe-Weimar.

En septembre de cette même année 1713, nous sommes allés chez mon frère aîné à Ohrdruf, pour le baptême de ses jumeaux. Ce fut l’occasion d’une réunion de famille Bach comme nous les aimions. À Ohrdruf, rien n’avait changé, ni l’église, ni l’école, ni le petit pont au dessus de la rivière. Monsieur Herda était toujours là. Quelle joie de le revoir ! Je lui racontai ma vie et lui dis que j’avais retrouvé au lycée de Weimar le proviseur Monsieur Kiesewetter. Le lycée d’Ohrdruf ! C’est de là qu’il y a bien longtemps j’étais parti à pied un matin à 7 heures pour rejoindre Erdmann…

Mon frère avait donc des jumeaux, deux garçons, (cela me rappelait mon père et notre oncle d’Arnstadt), et j’étais parrain de l’un d’eux : ses parents l’avaient appelé Jean-Sébastien. Mais Jean-Sébastien mourut après quelques semaines. Grâce à Dieu, sur les 8 enfants qu’avait eus Dorothée et mon frère, un seul était mort peu après la naissance. Le soir, Maria Barbara et moi avons prié le Seigneur pour qu’il permette que tous nos enfants à venir, et en particulier celui qu’elle portait alors en son sein, de vivre jusqu’à l’âge adulte. Car les peines de la grossesse et les dépenses pour les jeunes enfants sont considérables.

J’eus l’occasion de m’en entretenir avec mon frère : il bénissait le ciel d’être tombé dans une ville où il y avait une bonne école, mais il avait du mal financièrement. Effectivement, il gagnait beaucoup moins que moi, alors que lui avait huit enfants et moi deux ! L’aîné, Tobie, que j’avais vu naître et qui m’avait remis le coffret familial le jour de mon premier concert à Arnstadt, était maintenant un grand gaillard de 18 ans, en poste dans une des églises de la ville. Le second, Jean-Bernard

allait avoir 13 ans. Son père me dit, mi-sérieux, mi-plaisantant :

– Celui-là je te l’envoie comme apprenti dans deux ans.

– Bien sûr, qu’il vienne. À propos est-ce que Jean Laurence, le fils du cousin de Schweinfurt qui fait ses études ici, est prêt, parce que je l’emmène, c’est d’accord avec son père.

Et, pour le taquiner, je lui dis :

– Tu sais, à Weimar, je ne suis qu’organiste et violoniste, je ne sais si je pourrai être utile à ton fils.

Mon frère sembla hésitant, il sembla réfléchir puis laissa tomber ces mots :

– Allons, Jean-Sébastien, allons, tout le monde sait que tu seras un jour ou l’autre nommé maître des concerts.

Je retrouvais bien là le frère de mon enfance. Admiratif, mais un peu jaloux tout de même.

J’étais maintenant depuis plus de cinq ans à Weimar et, en cette fin d’année 1713, je commençai à ressentir que ma situation devenait un peu difficile Certes le duc aimait la musique, mais il était de plus en plus rigide, ombrageux et autoritaire, surtout depuis la mort de sa femme, qu’il avait d’ailleurs détestée.

Mes rencontres avec les musiciens amis ou cousins de la région ou d’ailleurs (en particulier Télémann qui était à Eisenach) faisaient naître en moi un regret de ne pas composer, comme eux, de grandes musiques d’église chantées. Drese qui, en tant que maître de Chapelle, était responsable de ces musiques, était de plus en plus malade. On me demandait parfois de composer une musique religieuse à sa place. Mais visiblement, le duc hésitait à me donner un poste officiel pour ce genre de musique. Les raisons de ce refus ? Tout d’abord le duc était un homme très fidèle en amitié : il ne voulait pas faire de peine à un vieux serviteur qu’il considérait comme lui appartenant. Il avait donc préféré nommer le fils de Drese, comme second chef d’orchestre.Mais il y avait sans doute une autre raison : j’allais souvent au Château Rouge, où je retrouvais le neveu du duc, qui était co-régent, et son jeune frère, le cher Prince Jean-Ernest, qui était de plus en plus malade : je sentais que pour lui la musique était un grand réconfort. Le duc, qui s’entendait de plus en plus mal avec le co-régent, prenait visiblement ombrage de ces visites.

Et puis, partout on me demandait pour des concerts, des expertises, des auditions. On me faisait mêmes des propositions pour des postes d’organiste. Le duc devait le savoir et cela l’irritait peut-être.

En novembre 1713, je dus aller dans la ville de Halle, en particulier pour y faire des achats pour le duc. Je partis le soir même du baptême du fils de mon bon ami Trebs, le fameux constructeur d’orgue, dont j’étais un des parrains. J’avais prévenu un de mes plus chers élèves, Ziegler, qui habitait Halle, du jour et de l’heure de mon arrivée. Nous devions nous retrouver devant l’église Notre-Dame. J’étais inquiet de quitter Maria Barbara qui était enceinte. Le voyage fut long et pénible. Dans la voiture cahotante qui m’emmenait dans la neige et le froid, je réfléchissais à une musique destinée à fêter à la fois Noël et l’anniversaire de mon cher et jeune prince, né un jour de Noël, et dont la maladie s’aggravait chaque jour. Cette musique aurait du être gaie d’un bout à l’autre. J’en conçus le plan. En particulier j’eus l’idée d’un récit pour alto en l’accompagnant par les cordes de l’orchestre, qui montrerait, je crois, dans quel état d’inquiétude et de tristesse j’étais en pensant au jeune Prince Jean-Ernest. Il me restait des textes à trouver.

À ma grande surprise, je fus reçu à Halle comme un prince, j’eus même l’impression qu’on m’attendait. Ziegler, comme convenu, guettait mon arrivée devant l’église Notre Dame. Après m’avoir salué, il me dit sans transition :

– Maître, (car depuis quelques années on m’appelait ainsi), regardez, je l’ai toujours sur moi !

Et il sortit de son pourpoint un document où je reconnus mon écriture. J’avais noté dessus un petit canon perpétuel avec ces mots :

"Que cette petite chose ainsi notée apporte à son possesseur le souvenir affectionné de JS Bach".

– Mais oui, je me souviens, lui dis-je, mais il n’est pas complètement de moi, c’est un peu notre œuvre commune. Dites-moi, Ziegler, je crois qu’il serait convenable que j’aille me présenter aux dignitaires du consistoire. Qu’en pensez-vous ?

– Mais bien sûr, maître, suivez-moi.

Dans la sacristie de l’église Notre Dame nous attendait le pasteur Heinecke.

– Monsieur Bach, comme nous sommes heureux de vous recevoir dans notre ville. Si vous le voulez bien, je vais vous montrer notre orgue en construction.

L’instrument prévu serait splendide. Trois claviers et 63 registres. Effectivement je n’étais pas déçu. Je pouvais déjà voir ce que serait cet orgue. Même dans les villes du nord, je n’avais pas vu d’instrument plus moderne, mieux adapté à ma musique.

– Alors, Monsieur Bach, qu’en pensez-vous ?

– …

– Vous savez que nous recherchons un successeur à Zachow, l’ancien organiste. Et je vous le dis franchement, seuls Haendel, qui est né ici, et vous paraissez dignes d’un un tel poste.

– Mais je suis venu pour me présenter au conseil, pas pour un poste.

À ce moment apparurent, comme par hasard, trois membres du conseil qui me furent présentés par le pasteur. Cela commençait à ressembler à un guet-apens.

L’un d’eux qui s’avéra être le Président Becker, me dit :

– Monsieur Bach, pouvez-vous rester quelques jours, nous pourrons ainsi vous soumettre un contrat…

– Mais, je n’ai rien demandé et d’ailleurs…

– Bien sûr… j’espère que vous me ferez l’honneur d’accepter de loger chez moi.

– Monsieur Bach, dit le pasteur Heinecke, je vais vous demander une faveur. Monsieur Ziegler, voulez-vous venir avec nous ? Quant au président Becker, qui vous invite dans sa maison pendant votre séjour, il viendra vous chercher tout à l’heure. N’est-ce pas, monsieur Becker ?

- C’est d’accord, dit Becker. A tout à l’heure monsieur Bach !

– Non, mais attendez, dis-je, vous avez dit « pendant mon séjour ? » Mais …

Ces gens avaient l’air si gentils et si avenants ! Cela me changeait de l’ambiance compassée de Weimar. Je ne pouvais rien leur refuser. Nous voilà donc partis avec Ziegler et le pasteur Heinecke qui m’accueillit dans son logis avec beaucoup de chaleur et de convivialité. Un grand feu brûlait dans la cheminée. La charmante épouse du pasteur vint nous apporter une boisson chaude.

– Monsieur Bach, dit le pasteur Heinecke, on vous a peut-être raconté que notre ville était sous l’influence des piétistes. Si c’est vrai pour certains fidèles, c’est faux pour la musique. Nous avons ici l’amour de la belle musique et nous attendons du futur organiste qu’il nous produise aussi de beaux chants et de belles musiques d’église…

– Mais…

– Si je peux me permettre, je vais vous montrer un texte que j’ai écrit pour une cérémonie de Noël, dit le pasteur Heinecke.

– Mais…

– Voici. Il commença à me lire le texte tout haut :

« Chrétiens, gravez bien ce jour dans le métal et dans le marbre..»

Tout de suite je fus séduit par ce texte pur, simple, sans complication, inspiré tout droit de Saint Paul, d’Isaïe et de Saint Luc.

– Qu’en pensez-vous, monsieur Bach, pour une cérémonie de Noël ?

Lui, sa femme et Ziegler me regardaient d’un air si limpide et si innocent que je ne pus que dire :

– Ce texte est très beau, mais…

Le pasteur se tut, muet d’émotion , puis il articula un :

– Je vous remercie, maître.

– Je leur ai tant parlé de vous, dit Ziegler.

J’étais presque gêné, j’avais l’impression d’être ce que les papistes appellent une sorte de saint, vénéré par des fidèles. Mais la simplicité de leur regard me rassura. Peut-être, si cette humilité et cette tolérance étaient des formes du piétisme, peut-être alors, me sentais-je proche du piétisme.

– Monsieur Bach, pourriez-vous rester quelques jours et mettre ces humbles paroles en musique ?

Fait incroyable, le plan du texte correspondait presque au plan que j’avais prévu pendant le voyage. Et un passage se prêtait fort bien à mon récit d’alto.

– Mais…

– Oui ?

– Mais, je dois rentrer, c’est bientôt Noël, il y a l’anniversaire du Prince, je dois faire de la musique, une musique pour Noël…

– Justement, c’est le texte d’une musique de Noël.

– Mais ma femme est enceinte et je veux rentrer le plus v…

– Vous avez un peu de temps, l’enfant doit naître en mars…

– Comment savez-vous…

– Nous enverrons chaque jour un messager qui ramènera des nouvelles deux ou trois jours après.

– Mais les offices…

– Schubart vous remplace très bien.

Ziegler connaissait tout de mes habitudes.

– Il me faudra 10 copistes.

– Vous savez, ici, nous avons une université…

Ils avaient réponse à tout. Trouver dix copistes à Weimar aurait été presque impossible.

…Je restai au moins quinze jours à Halle. Le messager avait mis tout le monde au courant à Weimar et je recevais grâce à lui des nouvelles de Maria Barbara. Pendant ces quelques jours, je pus apprendre à connaître les gens et les habitudes de cette ville. Quel esprit y soufflait ! Weimar à côté paraissait vivre dans un autre temps. Le président Becker, membre du consistoire, chez qui je logeai devint un ami.

La musique fut donnée en avant première le dimanche 10 décembre 1713 après 10 jours de travail acharné.

Tout le monde était heureux, moi y compris. Tout comme pour l’orgue, je pensais maîtriser maintenant la composition de musiques d’église. Mais j’avais tellement à découvrir, à progresser, à composer encore ! À chaque fois que je pensais avoir réussi quelque chose, mon désir d’aller au delà se faisait plus fort.

Après la cérémonie, je fus invité à un repas merveilleux. Ils avaient même préparé des pommes de terre ! Je savourai nourriture et boisson. J’étais dans un état… disons de… grande béatitude. C’est le moment que choisirent Becker et Heinecke pour me parler.

– Alors, Bach, vous permettez que je vous appelle Bach? Comment trouvez-vous notre ville de Halle ?

– C’est merveilleux, je n’oublierai jamais votre accueil.

– Alors dites-moi, cher ami, la place d’organiste vous tente ? Vous aurez un orgue splendide, la possibilité de faire des musiques d’église, de donner des leçons, de voir des universitaires.

– Et nous pourrons faire d’autres textes ensemble, dit Heinecke en souriant d’un air de connivence.

– Après tout, je vais réfléchir… dis-je comme sur un nuage.

– Écoutez. Nous nous réunissons mercredi et nous vous ferons une proposition. D’ici là, nous nous chargeons de vous

Le mercredi j’étais élu à l’unanimité. On me montra un contrat. Il y était même inscrit que j’avais signé. Je dis toutefois que je devais d’abord demander mon congé au duc de Weimar et aussi discuter quelques détails.

– Mais bien sûr, c’est tout à fait normal.

Je rentrai à Weimar dans un bel état de joie et d’enthousiasme et annonçai la nouvelle à Maria Barbara. Elle était en pleine santé et supportait allègrement sa grossesse. Quand j’eus fini de parler, elle me regarda d’un air inquiet.

– Il nous faut d’abord bien réfléchir. Combien vont-ils te donner ?

– En tout, attends… avec le logement et le bois 86 184 F.

– Mais c’est beaucoup moins que ce que tu as ici.

– Oui, mais j’ai en plus un 500 F pour chaque composition et pour chaque mariage, enterrement ou autre cérémonie. Ecoute j’ai fait le calcul : 50 mariages et 50 enterrements par an en moyenne, cela fait 50 000 Francs en plus. Tu vois bien qu’on y gagne !

– Je demande à voir. Tu ne peux pas savoir et compter sur le nombre de gens qui vont naître ou mourir. Sébastien, tout cela n’est pas sûr.

– Évidemment, en 15 jours, je n’ai pas pu me rendre compte.

– Et si tu es nommé Maître des concerts ici ?

– Ah ça, il ne faut pas y compter tout de suite.

J’avais tellement à faire en cette fin d’année et pour l’anniversaire du Prince que je remis la décision à plus tard. Vers le 10 janvier, je reçus une lettre pressante de Monsieur Becker : il m’envoyait avec sa lettre mon contrat de nomination pour que je le signe enfin.

Que pouvais-je répondre ?

Le lecteur pourra en juger en lisant ces quelques extraits de ma réponse, écrite rapidement et je dois l’avouer, avec quelques ratures :

« …Je vous suis très obligé de cet envoi et je veillerai d’autant plus à obéir au signe divin qui apparaît au travers de (ma) nomination que je considère comme une chance que l’illustre collège veuille bien… faire appel à mon humble personne. Cependant, …je suis navré de ne pouvoir encore vous notifier ma résolution complète car premièrement, je n’ai pas obtenu mon congé définitif (2) j’aimerais avoir quelques changements tant sur le salaire que sur mes obligations dont je vous informerai par écrit cette semaine."

Je m’aperçois en relisant la suite de cette lettre que, dans ma précipitation, je m’étais répété et avais écrit pratiquement deux fois la même chose. En conclusion, j’écrivais :

"J’espère qu’il plaira à l’illustre collège d’écarter les quelques difficultés qui pourraient encore surgir."

Autrement dit, je ne savais plus quoi faire. J’écrivis quelques jours plus tard ensuite la lettre annoncée : je demandais un salaire plus élevé et des obligations plus claires et puis j’attendis la réponse. Je la reçus le premier février. Ces messieurs de Halle ne voulaient pas m’augmenter et me rappelaient les nombreux mariages, enterrements et autres possibilités de gain et ils réclamaient une réponse sous deux jours.

Je ne répondis pas à cette lettre car entre temps j’avais été convoqué chez le duc. La solennité de ses audiences m’impressionnait toujours.

– Approchez, Monsieur Bach.

– Monseigneur, je voulais justement…

- Monsieur Bach, je veux vous faire part de mes préoccupations concernant la musique de notre église. Monsieur Drese, notre Maître de Chapelle, est de plus en plus malade, son fils le seconde utilement mais il n’est pas du niveau de son père. D’autre part il apparaît qu’à présent votre réputation s’étend fort loin.

( Je n’avais pas parlé au duc des propositions venant de la ville de Halle, faute de temps, faute de décision. Mais j’en avais dit un mot au surintendant Lairitz qui cherchait toujours à arranger les choses et lui avais faire part de mon souhait de devenir maître des concerts.)

– Vous êtes tout à fait capable, à présent j’en suis sûr, d’apporter un complément fort utile au travail de notre brave Drese et de son fils. Vous allez donc, conformément à la demande que vous avez faite au surintendant Lairitz, être nommé à partir du mois de mars au poste de Maître de Concert. Vous produirez chaque mois une musique nouvelle lors de l’office du dimanche.

Il marqua un temps, puis dit avec une ébauche de sourire :

– Ce sera mon cadeau pour la naissance de votre petit dernier, je crois qu’il doit naître dans quelques jours n’est-ce pas ? Monsieur l’intendant vous dira votre salaire et vous verrez les détails du contrat avec mon secrétaire.

Il marqua un long silence. Je résistais de toute ma volonté pour ne pas me laisser impressionner par ce silence et ne pas parler.

– Monsieur Bach, je pense que votre place est ici.

Nouveau silence. Et tout à coup, il changea de ton. Son visage s’empourpra et il cria presque :

– Monsieur Bach, jamais je n’accepterai que vous partiez sans que ce soit sur mon ordre. Je sais que certains musiciens sont tentés par les sirènes piétistes… Celles de Halle, par exemple… Les piétistes sont des traîtres, ils sont un danger pour la foi luthérienne. Et rappelez-vous qu’ici, monsieur Bach, vous êtes à mon seul et unique service. Je connais vos bontés pour mon jeune neveu malade, mais trop, c’est trop, rappelez-vous bien que c’est moi seul qui vous nomme à ce nouveau poste et… et… que, que…dans mon duché, vous êtes à mon service et à mon seul et unique service. À ce soir, au concert, monsieur Bach. Vous pouvez vous retirer.

Je ne pouvais pas partir ainsi. Les allusions étaient trop claires. Je sentais la colère monter en moi. J’étais un Bach et qui plus est, j’étais maintenant fier d’être Jean-Sébastien Bach. Même un duc ne pouvait me parler sur ce ton. Mais, comme je l’ai dit, j’ai une grande capacité à me dominer dans les moments importants et à faire face même aux plus grands. Le duc ne devait pas avoir le dernier mot. Alors je lui répondis… en reprenant les termes mêmes de ma lettre à Becker.

– Monseigneur, je suis à votre service, et je veillerai d’autant plus à obéir au signe divin qui apparaît au travers de (ma) nomination que je considère comme une chance que votre illustre altesse veuille bien… faire appel à mon humble personne.

Le duc fut tellement surpris de ma témérité de lui avoir répondu après qu’il m’ait dit de sortir, qu’il me laissa aller sans dire un mot.

Des sentiments mêlés me traversaient l’esprit : quel poste choisir ? Maître de Concert ici, à Weimar, où j’étais sûr d’avoir un emploi et un salaire fixe mais où l’ambiance était de plus en plus lourde et tendue ? Ou organiste à Halle, avec une place qui me permettrait de composer plus de musiques d’église qu’ici à Weimar, et avec un entourage beaucoup plus accueillant, avec une université pour mes enfants plus tard, mais une place où je devrais chercher sans cesse des occasions de compléter mon salaire.

Je me précipitai chez le surintendant Lairitz qui m’apprit en souriant que mon salaire serait de 120 000 Francs. Il n’y avait plus à hésiter. Je courus annoncer la nouvelle à Maria-Barbara :

– Tu sais la salaire que le duc va me donner ?

– Non…

– 120 000 F, tu te rends compte ? Barbara, nous restons !

– Sais-tu que tu m’as fait peur ? J’ai vraiment cru que nous allions partir.

– Moi aussi.

– Finalement, nous sommes bien ici. Mais… pourquoi veux-tu toujours aller ailleurs ? Regarde tes cousins, ils restent en poste, eux…

– Oui, mais moi, je ne suis pas tout à fait comme mes cousins.

Maria-Barbara se jeta dans mes bras et me sourit. Je sentais le bébé tressaillir en elle. Ah ! ce radieux sourire de Maria-Barbara quand elle était enceinte ! La joie rayonnait en elle et donc aussi en moi, par effet de miroir. Alors je me mis à chanter la partie de l’ange d’un dialogue amoureux entre « l’ange et la femme » que j’avais écrit pour elle avant de le mettre dans une musique religieuse. Elle se mit à chanter l’autre partie. Nous éprouvions l’un pour l’autre le besoin d’une tendresse infinie, cette tendresse qui manque pour toujours aux jeunes orphelins.

– Tu te rends compte, je vais écrire une musique d’église par mois ! Mais il faudra que je continue à composer le Petit Livre d’Orgue et à écrire les préludes et fugues que j’ai en tête et à m’occuper de mes élèves et à transcrire des concerti pour le prince et à composer pour le clavecin et le violon et à faire travailler notre petit Friedmann et bien sûr à t’aider ma chère petite cousine de femme et à…

– Tu es sûr que tu n’oublies rien ? dit en souriant Maria Barbara.

Fridélène entra dans la pièce avec Guillaume dans les bras. Elle accueillit elle aussi la nouvelle avec soulagement. Elle mit notre garçon à terre et l’enfant s’approcha de nous.

– Tiens regarde-le, notre petit bonhomme : il vient d’avoir trois ans et déjà il tend ses mains vers le clavier comme s’il voulait jouer.

Maria-Barbara était la joie de ma vie. J’avais la chance de l’aimer tendrement. J’avais toujours cette sensation secrète qu’elle avait une grande part dans la facilité avec laquelle mes compositions émergeaient désormais de moi. J’avais beau paraître savant et doué, qu’aurais-je été sans la tendresse ?

Comme toujours, je discutai avec ténacité les termes du contrat de Maître de Concert avec le bon surintendant Lairitz. J’acceptai volontiers de présenter une musique d’église par mois mais je voulais qu’elle soit aussi parfaite que possible. J’exigeai donc plusieurs répétitions à la chapelle, sur les lieux où elle serait jouée. Je pouvais ainsi répartir les musiciens pour que les voix, les chœurs et les instruments résonnent le mieux possible.

Le lendemain du jour où je reçus ma nomination officielle, j’écrivis aux dignitaires de la ville de Halle pour leur dire que je refusais le poste d’organiste. Je reçus une réponse très sévère de mes bons amis de Halle. Ils me reprochaient de les avoir bernés et utilisés pour avoir un meilleur salaire.

Moi, j’étais outré et vexé. Je ne pus retenir ma colère. Voici une partie de ma réponse (l’ensemble serait trop long), adressée directement à Becker, le patron de la congrégation et datée du 19 mars 1714. Le lecteur jugera :

"Le fait que le conseil ait été surpris de mon refus d’accepter le poste d’organiste que selon vous, j’ambitionnais, ne me surprend, moi, pas du tout, quand je vois qu’il a si peu réfléchi à cette affaire. Vous pensez que j’ai posé ma candidature, alors que je n’en avais moi-même pas l’intention. Tout ce que je sais, c’est que je me suis présenté et que le noble Collège a voulu me retenir : car j’étais moi-même, après cette présentation, décidé à repartir si Monsieur Heinecke ne m’avait courtoisement ordonné de composer et d’exécuter le morceau que vous savez. On ne peut forcer quelqu’un à aller à un endroit où sa situation serait plus mauvaise."

Je disais ensuite que je n’avais pu juger, en deux ou trois semaines sur place, du salaire que je pourrais avoir puisqu’il fallait prendre en compte les mariages, les enterrements et autres cérémonies dont je ne pouvais connaître la fréquence en un temps si court. Les organistes savent qu’en général on meurt plus en novembre qu’en juillet mais personne à Halle n’avait pu ou n’avait voulu me donner de chiffres précis. Dans ma lettre j’écrivais ensuite :

"C’est là dans une certaine mesure la raison pour laquelle j’ai d’abord accepté les appointements puis les ai refusés quand on m’a sollicité. Il ne faudrait pas en déduire que j’ai joué un méchant tour… au Collège, afin d’inciter mon gracieux maître à augmenter mes honoraires… Je n’avais pas besoin d’aller à Halle d’abord, pour faire augmenter mes honoraires."

Puis je précisais que je regrettais que le Collège ait été persuadé du contraire et je terminais par cette phrase peut-être un peu blessante pour mon ami le président Becker : "Même si j’avais obtenu à Halle des conditions identiques à celles de Weimar, ne serais-je pas obligé de préférer mon service d’avant… En tant que juriste, vous êtes le mieux placé pour en juger…"

J’avais écrit cette lettre sous le coup de la colère. Mais la colère passée, je ne regrettais rien : j’avais été peut-être un peu sévère avec mes bons amis de Halle, mais après tout ils méritaient une bonne leçon et j’étais sûr qu’ils ne m’en voudraient pas. Nous, en Thüringe, nous sommes tenaces, coléreux et parfois un peu vifs mais rarement rancuniers.

Le petit Charles Philippe Emmanuel naquit début mars 1714, il était plein de santé et nous avions décidé de faire un baptême grandiose. Telemann, qui était parrain, nous avait fait le plaisir de venir exprès de Francfort et le cher cousin Walther lui laissa l’orgue de l’église Saints Pierre et Paul pendant la cérémonie. L’autre parrain était le fils de notre propriétaire, Monsieur Weldig, qui adorait la musique et la marraine était une cousine, la fille de mon ami Herthum, l’organiste de la grande Église à Arnstadt.

Somme toute, à cette époque, j’avais tout lieu d’être plutôt content de mon sort.

Seule ombre au tableau : l’état de santé de notre cher Prince Jean-Ernest qui empirait de jour en jour. Il nous fit appeler un jour Walther et moi. Il avait pris la peine de se vêtir en habit de cour et nous reçut, assis droit dans un fauteuil qui paraissait trop grand pour lui, des coussins de part et d’autre de son pauvre visage. Il nous fit signe d’approcher :

– Mes amis, dit-il, je veux vous remercier. Vous Walther, pour la peine que vous avez prise à m’assister et à m’apprendre la musique, même la nuit pendant mes heures d’insomnie. Vous, Bach, merci, parce que pour moi, vous êtes la musique même.

Walther et moi sentions les larmes nous monter aux yeux. Le Prince se redressa tout à coup, comme métamorphosé. Il semblait avoir repris quelques forces mais resta assis.

– Bach, où en est l’orgue de la Chapelle ?

– Il est terminé et Trebs aura bientôt fini de l’accorder. Le jeu de cloches fait merveille.

– Mes amis, je vais bientôt partir… Vers Francfort… pour paraît-il… me faire soigner… Dans quelques semaines sans doute… si notre Seigneur me prête vie jusque là.

– Prince !

Il eut un petit sourire, fit un geste de la main puis ses traits se crispèrent sous l’effet d’une douleur qu’il tentait de maîtriser.

– Je sais que je ne reviendrai pas… Bach, je voudrais qu’avant mon départ vous composiez vos musiques en pensant à moi. Je voudrais que votre nouvel orgue, vous le fassiez résonner aussi en pensant à moi. J’irai, sur un lit s’il le faut, mais j’irai vous écouter dans la chapelle ducale. N’essayez pas par votre musique de réveiller ma joie disparue. Accompagnez plutôt sereinement ma souffrance indicible.

Tout était majesté dans ce jeune corps maigre et frêle, dans ces paroles douces et résignées.

– Bach, vous pouvez partir. Walther, restez, restez… je veux encore apprendre la musique.

Il fit un effort pour se lever. Walther le soutenait. Je l’aidai à le porter ju’au tabouret du clavecin. Puis je sortis du château. Encore une fois la mort était là, toute proche. J’étais effondré. Je me dirigeais vers notre logis. Je marchais, pensif, en regardant le sol, les mains derrière le dos. Soudain surgit en moi la petite pièce pour clavecin que j’avais écrite au moment du départ de mon frère Jean-Jacques pour la Suède.

(Où était-il donc, mon cher frère ? Aux dernières nouvelles, il était en route pour Constantinople !)

Souvenez-vous : dans cette petite pièce pour clavecin, il y avait un lamento exprimant la tristesse éprouvée par les siens au moment du départ de Jean-Jacques. M’apparut alors un chœur sur le même thème. J’avais lu la veille un texte de Franck qui se prêtait admirablement à ce projet : cela commençait par « Larmes, Plaintes, Peines, Craintes ». Ce fut une des musiques d’église que j’écrivis avant le départ du Petit Prince. Deux mois après j’empruntai à Salomon Franck un beau texte dans un autre chœur : « Je…, Je…, Je…, j’avais tant de peine… »

… Le Petit Prince nous quitta en juillet 1714, et comme il l’avait dit, il ne revint jamais.

Sans le Petit Prince, le duché perdait une partie de son âme. Le co-régent, son demi-frère, en était si tourmenté qu’il en faisait pitié. Il supportait parfois que je vienne jouer pour lui la musique : il choisissait toujours des pièces qu’aimait son frère et restait là, immobile et songeur. Puis il me demanda de plus en plus souvent. Je lui donnais des leçons de clavecin et il aimait bien discuter musique avec moi. Cela donnait à peu près ceci :

– Alors, Bach, où en est-on de la musique nouvelle ?

– Toujours les Italiens, prince, qui nous envoient des œuvres splendides. J’y trouve des sources d’inspirations nombreuses.

– Toujours votre Vivaldi ?

– Oui, entre autres, mais je modifie un peu certains aspects de ses œuvres, quand je les transcris pour clavecin ou pour orgue.

– En somme, vous prenez du Vivaldi, vous en faites du Bach.

– On peut le dire ainsi, prince.

– Oh mais ne croyez pas que je trouve quoi que soit à y redire. Au contraire, je vous y encourage, Bach. Les résultats sont là…

– En fait je prends partout ce qui peut enrichir mes nouvelles compositions. Qu’elle soit nouvelle ou ancienne, italienne ou française, toute musique m’intéresse quand j’y trouve une sève.

– Ne seriez-vous pas un peu poète, Bach ?

Quelques mois après le départ de son jeune frère, il me dit :

– Bach, je vous connais depuis plus de sept ans. Vous êtes un tenace. Je crois comprendre en écoutant vos œuvres, que vous ne souffrez pas l’imperfection.